مساحة إعلانية

أولًا: الغلاف

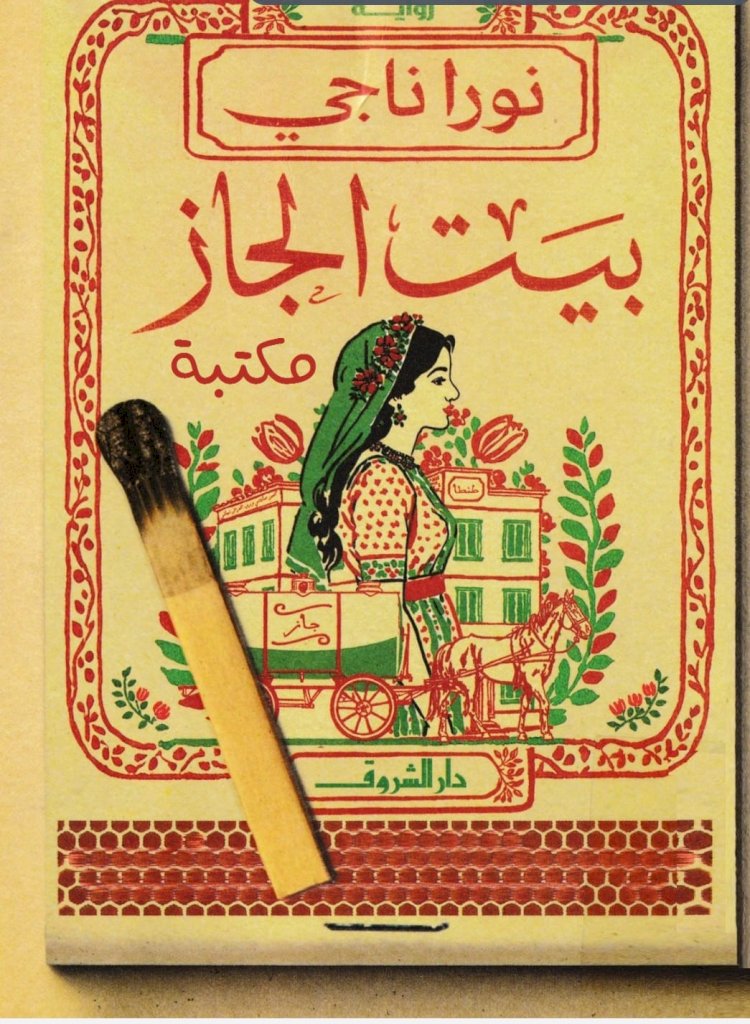

الغلاف في «بيت الجاز» لا يقدّم نفسه كواجهة جمالية وحسب، بل كمؤثر بصري فاضح. اللون الأصفر المائل إلى البيج الفاتح يخلق منذ اللحظة الأولى إيهامًا بالدفء، لكنه دفء خادع؛ أشبه بحرارة اللهب التي تسبق الاحتراق. الأصفر هنا ليس لون البهجة، بل لون التحذير — لون اللافتة التي تقول “احذر الاشتعال”. هذه الدلالة تتماشى بدقة مع الجو العام للرواية التي تتحرك على حافة النار: نار الشهوة، الذنب، والوعي.

تصميم الغلاف على هيئة علبة كبريت عبقري في رمزيته. علبة الكبريت تمثل الشيء الصغير الذي يحمل احتمال الدمار الكبير. كما أن البيت نفسه في الرواية، “بيت الجاز”، هو خزان وقود، كذلك الغلاف هو خزان شرارة. الكاتبة، بوعي أو بدونه، وضعت القارئ أمام حقيقة العمل كله: أن ما يبدو مألوفًا ومتواضعًا، يحمل في داخله بذرة الاشتعال.

عود الكبريت المشتعل فوق العلبة ليس مجرد تفصيل زخرفي، بل رمز للمرأة ذاتها، المرأة التي تُشعل وتُحترق في الوقت نفسه. الشعلة الصغيرة تُلقي ضوءًا على وجه الفتاة المرسومة، فتجعل منها أيقونة مزدوجة: ضوء وإحراق، ضحية وجانٍ، براءة وذنب.

أما صورة الفتاة الشعبية المرسومة بأسلوب الكاريكاتير أو الفن الشعبي ، فهي أكثر عناصر الغلاف استفزازًا للوعي البصري. الكاريكاتير عادة يُستخدم للسخرية، لكن هنا يتحول إلى صرخة واقعية؛ فالوجه المبالغ في رسمه يُفقد الجمال القياسي ويكشف القبح الاجتماعي. الفتاة ليست جميلة ولا قبيحة، بل “محروقة الملامح” كما هو حال نساء الحارات الفقيرة. الكاريكاتير هنا وسيلة لإعلان الحقيقة بجرأة: هذه ليست أميرة، بل ابنة بيت الجاز، الفتاة التي تبيع الوقود وتتنفس الدخان وتُختزل في جسدها.

الخط المستخدم لعنوان الرواية فوق العلبة يوحي بالطبعة اليدوية البسيطة، أشبه بعلامة تجارية على منتج شعبي. وهنا المفارقة: “بيت الجاز” ليس ماركة تجارية، بل ماركة اجتماعية تصدر يوميًا ملايين النسخ من المعاناة. هذا التواطؤ بين النص البصري والخلفية اللونية يجعل الغلاف عملًا فنيًا قائمًا بذاته، يحمل دلالات نفسية عن الهشاشة، الاشتعال، والتطبيع مع القبح.

يمكن القول إن الغلاف يلخّص الرواية كلها في صورة واحدة:

علبة كبريت صغيرة، فتاة منسية، وشرارة تكفي لحرق العالم.

ثانيًا: العنوان

العنوان «بيت الجاز» لا يحيل إلى موسيقى الجاز كما قد يظن القارئ لأول وهلة، بل إلى «الجازولين» – الكيروسين، الوقود الشعبي الذي يُخزَّن في بيوت صغيرة لتوريده للمخابز والمطاعم. هذه المفارقة اللغوية تكشف عبقرية الكاتبة في اللعب بالدلالة: من موسيقى النشوة إلى وقود الاحتراق.

بيت الجاز إذًا هو بيت النار، بيت التلوث، بيت الممنوع. ومن هنا يبدأ البعد الرمزي: البيت الذي يُفترض أن يكون مأوى الأمان، يتحول إلى مصدر احتراق وانتهاك. وكأن الكاتبة تقول إن المجتمع نفسه صار «بيت جاز»، الكل فيه قابل للاشتعال: الجسد، الشهوة، الحقيقة، وحتى الكلمة.

التركيب النحوي «بيت الجاز» كمضاف ومضاف إليه يمنح الإيحاء بالانتماء؛ البيت ملك للجاز، كما لو أن اللهيب هو السيد والبشر عبيده. بساطة العنوان تخفي عمقًا دلاليًا هائلًا، وتفتح الباب أمام قراءة سوسيولوجية ورمزية للنص.

ثالثًا: الإهداء

«إلى أمي وفاتيما».

الإهداء القصير مكثّف كنبضة قلب. الأم تمثل الماضي، الذاكرة الأولى، الجذر الذي منه تنبت كل الخيانات والمغفرات. وفاتيما – ابنة الكاتبة – تمثل المستقبل، الامتداد الذي يُرجى أن يتطهر من رماد الأجيال السابقة.

الإهداء هنا ليس مجاملة عائلية، بل دائرة حياة مكتملة: الأم – الابنة – الكاتبة في المنتصف، تكتب من موقع الأنثى الممزقة بين ما كانت وما ستكون. كأن الرواية كلها نُسجت داخل هذا الخيط الثلاثي الذي يبدأ من رحم الأم ولا ينتهي إلا بولادة فاتيما.

رابعًا: الفكرة والتيمة

الفكرة المحورية في «بيت الجاز» هي المرأة تحت الاحتراق. ليست المرأة كضحية فقط، بل ككائن يشارك أحيانًا في إشعال ناره الخاصة.

الرواية تطرح أسئلة الجنس والذنب والحرية والمجتمع من زاوية نفسية واجتماعية وسياسية. فالجسد هنا ليس أداة شهوة، بل وثيقة اجتماعية تكشف ما يخفيه الواقع من نفاق طبقي وأخلاقي.

نورا ناجي لم تكتب عن الجنس لتثير، بل لتعرّي. الجنس في الرواية ليس فعلاً بيولوجيًا، بل مرآة للسلطة: سلطة الذكر، وسلطة العائلة، وسلطة الدولة.

كما تمرّ خلف النص ظلال ثورة يناير، لا كحدث سياسي، بل كاهتزاز أخلاقي عام. كل شيء في البلد بعد الثورة صار «جاز» قابلًا للاشتعال، من الشارع إلى الجسد.

القيمة الأساسية في الرواية إذًا هي الكشف، لا الإدانة. كشف هشاشة الإنسان، رجلاً كان أو امرأة، حين يُسحق تحت نظام اجتماعي مريض.

خامسًا: السرد والحوار

الرواية مقسومة بذكاء إلى ثلاثة محاور: الكاتبة، الحقيقة، الرواية.

الكاتبة «رضوى» تكتب روايتها الأخيرة مستندة إلى خبر عن طفل أُلقي من نافذة المستشفى، وكأنها تكتب النهاية قبل أن تموت.

الحقيقة «يمنى»، طبيبة متزوجة وأم لبنت، لكنها تمارس الزنا مع زميلها الطبيب في محاولة فاشلة للهروب من رتابة الحياة الزوجية.

أما الرواية نفسها فتجسدها «مرمر»، الطفلة التي تنشأ في بيت الجاز، حيث تُغتصب على يد عمها المراهق زيزو، ثم تُلقي بمولودها من شباك المستشفى.

تتداخل الأصوات الثلاثة، وتتعادل الفصول بينها، فتتكون بنية سردية تشبه ضفيرة ثلاثية؛ كل ضفيرة تمثل بعدًا: الإبداع، الواقع، الجريمة.

العبقرية السردية هنا أن الكاتبة جعلت الثلاث شخصيات نسخًا متوازية من المرأة نفسها: الكاتبة، المذنبة، والضحية.

التقنية قريبة من الأدب الغربي الحديث، خصوصًا في طريقة التناوب بين الساردات مثل أسلوب مارغريت أتوود في «قصة الخادمة»، لكن بروح مصرية محلية مشبعة بعَرَق البيوت الشعبية ورائحة الجازولين.

الحوار مقتصد، يؤدي وظيفته دون استعراض. في بعض المواضع يتماهى الحوار مع تيار الوعي، فيكشف الصراع الداخلي دون أن يشرحه، مما يمنح النص حرارة إنسانية عالية.

سادسًا: اللغة

لغة نورا ناجي في «بيت الجاز» متوترة، مشحونة، تنبض بصدق الألم أكثر من زينة البلاغة.

الفصحى والعامية تتعانقان في النص دون تنافر، كما تتعانق الأصالة والانكسار في شخصية المرأة المصرية.

الكاتبة تستخدم العامية حين يحتاج الموقف إلى حرارة المعيش، والفصحى حين تصعد إلى التأمل والاعتراف.

وصف المشاهد الجنسية مكتوب من الداخل، أي من داخل الوعي الأنثوي، لا من منظور المتلصص.

هي لغة تكتب الجسد ككائن يفكر ويشعر، لا كأداة متعة.

الجمل قصيرة، إيقاعها متقطع مثل تنفس في غرفة خانقة. هذا القطع الإيقاعي يوازي احتباس الشخصيات داخل أجسادها وأقدارها.

القوة هنا في الصدق لا في الصنعة، في ما لا يُقال أكثر مما يُقال.

إنها لغة تحترق ببطء، كما يحترق الجازولين في مصباح قديم.

سابعًا: الملخص والإسقاط

بيت من الخارج يبدو آمنًا، ومن الداخل مفعم بالاحتراق، بالعفن، بالصراخ المكتوم.

رضوى، يمنى، ومرمر هنّ وجوه مختلفة لامرأة واحدة في ثلاثة أزمنة:

مرمر: البراءة المذبوحة.

يمنى: النضج الخاطئ

رضوى: الوعي الذي يصل متأخرًا.

كل واحدة منهن تسقط في الخطيئة بطريقتها، لكن السقوط ليس انحرافًا بل صرخة احتجاج.

الإسقاط الاجتماعي واضح: مجتمع يقدّس الشرف في العلن ويمارسه في الخفاء، يجلد المرأة لأنه يخافها.

أما الإسقاط الذاتي، فيظهر في تماهي الكاتبة مع شخصياتها؛ فهي تكتب نفسها عبر مرايا مختلفة، وكأنها تمارس اعترافًا عامًا باسم جميع النساء.

وربما لهذا السبب كانت الرواية أشبه باعتراف جماعي لجيل كامل من النساء اللواتي ولدن في بيت كبير، اسمه «الجاز».

ثامنًا: السلبيات والنصيحة

رغم قوتها، لا تخلو الرواية من هنّات فنية.

التناوب بين المحاور الثلاثة – الكاتبة والحقيقة والرواية – قد يربك القارئ أحيانًا بسبب التشابه بين الأصوات السردية، وكان من الممكن أن تمنح الكاتبة كل صوت نغمة لغوية أكثر تميزًا.

كذلك هناك ميل واضح للإغراق في التحليل النفسي، مما يبطئ الإيقاع السردي في بعض الفصول.

ورغم أن المشاهد الجريئة خدمت الفكرة، إلا أن بعضها يمكن تقليصه دون أن يفقد النص عمقه.

النصيحة لنورا ناجي أن تترك مساحة أكبر للرمز وأن تثق أكثر في ذكاء القارئ.

هي تمتلك عينًا روائية حساسة وقادرة على التقاط تفصيل الحياة الصغيرة، لكنها أحيانًا تشرح أكثر مما يجب.

ومع ذلك، تبقى «بيت الجاز» علامة فارقة في مسارها الأدبي، لأنها المرة الأولى التي تنجح فيها في جعل الجسد بطلًا روائيًا متكاملًا لا تابعًا.

الخاتمة

«بيت الجاز» ليست رواية عن الخطيئة، بل عن الحرق الداخلي.

كل امرأة في الرواية مشتعلة بنار تخصّها، وكل رجل فيها يتقن صبّ الجاز على الجرح لا الماء.

نورا ناجي كتبت رواية مؤلمة لأنها صادقة، بلا دروع لغوية ولا أقنعة مثالية.

إنها رواية تصرخ:

“نحن لسنا ملائكة ولا شياطين، نحن بشر نعيش في بيت يبيع الجاز، ونحترق كل يوم ببطء.”

بهذا المعنى، «بيت الجاز» ليست بيتًا مكانيًا، بل رمزًا لوطنٍ مريض، لامرأة تبحث عن خلاص، ولإنسان يحترق ليكتب نوره